Il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme nasce come sede temporanea per il vicario del principe vescovo di Trento che, come stabilito dai patti gebardini del 14 luglio del 1111, si recava in valle due volte l’anno per amministrare la giustizia.

Il Palazzo

Come risulta dalle prime citazioni documentarie l’edificio fu eretto indicativamente verso la fine del XIII secolo. Queste non indicano la precisa collocazione del complesso ma, con ogni probabilità, si riferiscono al palazzo sorto vicino alla chiesa votiva di San Sebastiano.

Dopo il 1314 il palazzo divenne sede fissa del rappresentante vescovile e, nel corso del secolo, il principe vescovo lo adibì a propria residenza estiva.

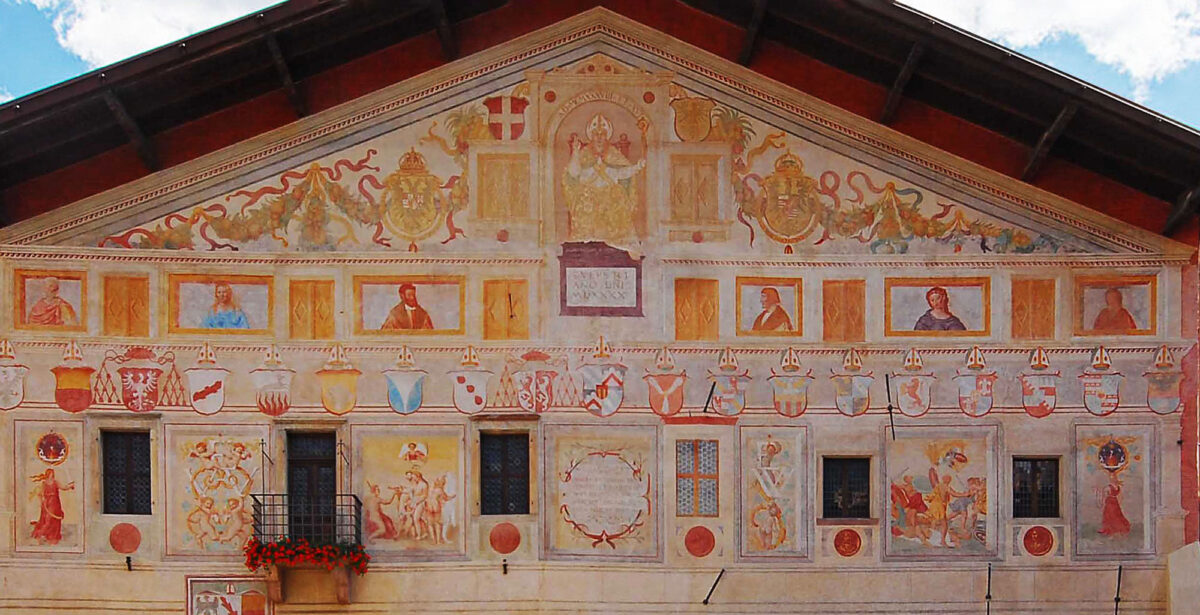

A partire dal XV secolo, gli episcopi trentini si dedicarono ad importanti lavori di ampliamento, trasformazione e abbellimento. Udalrico III di Frundsberg (1486-1493) portò l’edificio alle dimensioni attuali unendo, in un’unica struttura, i corpi di fabbrica realizzati nelle epoche precedenti. L’intensa attività di riorganizzazione edilizia trovò massima espressione per volontà di Bernardo Clesio (1514-1539) e del suo successore Cristoforo Madruzzo (1539-1567) tra il 1537 e il 1540. Furono impegnati artisti di altissimo livello, chiamati dalla fabbrica del Castello del Buonconsiglio.

1|3

L’organico programma di rinnovamento prevedeva la separazione degli spazi abitativi riservati al principe vescovo da quelli destinati al vicario. Al secondo piano venne ricavata un’ampia sala delle udienze, al pianterreno furono realizzate nuove prigioni. Ne risultò una delle più belle residenze rinascimentali di tutto il Trentino.

All’inizio dell’Ottocento la fine del principato vescovile segnò l’adibizione del palazzo a carcere.

Nel 1850 l’edificio fu acquistato dalla Magnifica Comunità Generale di Fiemme che, nel corso del Novecento, promosse diverse campagne di restauro per il recupero del monumento. Dopo l’ultimo intervento, conclusosi nel 2009, il palazzo è stato destinato a Museo-Pinacoteca ed è attualmente il polo culturale di riferimento per gli abitanti della valle. Di grande interesse lo straordinario ciclo di affreschi rinascimentali realizzati, con ogni probabilità, da Marcello Fogolino e la straordinaria collezione di quadri dipinti dai grandi artisti della Scuola Pittorica di Fiemme.

Il Museo

La nostra mission

Ci impegniamo a preservare e promuovere il patrimonio storico e culturale della Val di Fiemme, fungendo da custode della sua ricca eredità.

Attraverso la promozione dell’arte, della cultura e della storia locale, vogliamo immergere i nostri visitatori nelle tradizioni secolari che caratterizzano la Valle, permettendo loro di scoprire la bellezza intrinseca di questa terra. Per fare ciò, all’interno del Palazzo ospitiamo un’esposizione permanente di quadri dei principali artisti della Scuola Pittorica di Fiemme, accogliamo diverse mostre temporanee e realizziamo varie attività sia all’interno del museo che sul nostro territorio. Vogliamo generare curiosità e rispetto per la Magnifica Comunità di Fiemme.